45年的导演生涯裡,原一男只拍了5部纪录长片,拍摄期往往长达5年、10年,镜头贴近被摄者,影像的暴力性也让观者留下深刻印象。中国纪录片导演吴文光曾如此形容:「(如果)小川绅介的电影是直接捅向社会的子宫,那原一男的镜头奔的是人的子宫。」

——专访纪录片导演原一男

文:蒋宜婷 摄影:林佑恩

原载于“报道者”

将拍摄纪录片视为一种格斗技,著名日本纪录片导演原一男出生于终战的1945年,深受60、70年代抗争影响。他的纪录片充分展现摄影机的暴力性,企图撕下社会虚假面纱,影像震撼、风格鲜明,是继小川绅介、土本典昭,当代日本纪录片的代表性人物,其作品包含被日本公认为最有影响力的《怒祭战友魂》(1987)。这次在台湾国际纪录片影展(TIDF)放映的《日本国VS泉南石绵村》,则是原一男睽违24年的新作。

他直说,自己一大把年纪,就如置身废墟之中。

这天,我们跟原一男约在影城顶楼拍摄人像照,老旧电梯裡,包含导演助理、影展人员、翻译,一伙人挤成一团。这名年过70岁的日本纪录片导演,戴著招牌圆框眼镜,面容和20年前访台时,电影期刊裡的资料照片相去不远,虽然浓黑的眉毛被岁月刷淡了,眼睛却仍细长有神。

我们走上西门町这栋大楼的天台,荒芜,杂草蔓生;门边,一名工人趁著午休抽烟看书,丝毫不在意外人来访。关于废墟,原一男解读成欲望:「人类其实有很多欲望,这些欲望中,有一种想让自己稳定下来的欲望,我每次去到废墟裡面,就可以让心情冷静下来。」后来他告诉我,自己生于1945年,美军轰炸后的废墟之中。

那年,第二次世界大战以两颗投向日本的原子弹结尾,昭和天皇亲自宣读《终战昭书》,无条件投降。原一男的母亲则在防空洞裡产下了他,父亲不详,是名私生子,母亲的家人都劝她,只要捏住婴儿的鼻子,很快就会窒息,没人察觉,她可以继续过自己的人生。

「但当时母亲说,不要杀死他,这是我生的,由我来养。」这份「没死成」,或是坚韧,成为原一男生命的底蕴。在他往后的人生裡,人们提到原一男,总联想到他不轻易放弃、耐磨耐撞的性格。

与被摄者一决胜负的格斗技

45年的导演生涯裡,原一男只拍了5部纪录长片(另有一部电视纪录片和一部剧情片),拍摄期往往长达5年、10年,镜头贴近被摄者,影像的暴力性也让观者留下深刻印象。中国纪录片导演吴文光曾如此形容:「(如果)小川绅介的电影是直接捅向社会的子宫,那原一男的镜头奔的是人的子宫。」

原一男拍摄前妻武田美由纪「自行生产」、两人间性爱画面的第二部作品《恋曲1974》,便採用了令观众不安的第一人称镜头,探索主角武田美由纪心中男女关係的本质。原一男的纪录片从私人影像开始,没有直接奔向社会的心脏,也不将客观视为标准。

他曾坦言,这部片的拍摄初衷不仅是武田美由纪要求,更是自己心中还存有爱情,想藉此与她保持联系;在武田美由纪谈论前男友时,镜头后的原一男甚至醋劲大发,痛哭不已。不同于其他纪录片,摄影机并未赋予原一男权力,使其成为强势一方,反而是武田美由纪暴烈的生命力,「演出了表现『女性的生命=性的根源』的行动」。

深刻的一幕,是武田美由纪凭一己之力将婴儿产出后,犹如没事一般,随即精神奕奕地分享再为人母的心情,并为女儿洗澡,打电话给母亲报告孩子出生的事情。作为长久地位卑微低下的女性,武田美由纪的「自行生产」展现了她终能打破限制,自立与自由。

其影像的震撼性,同为纪录片导演的土本典昭曾在其〈记录电影三十年〉一文中描述,原一男的镜头让观众成为「视觉强姦」的共犯,让人感到内疚与抱歉,虽然镜头拍摄别人,其实是原一男内心的纪录,「视觉强姦的日常性打动了观众,真是不寻常的电影体验」。

原一男于1987年完成的纪录片《怒祭战友魂》,让他成为更广受日本观众认识的导演。该片不仅在日本创下空前票房,甚至有东京一间电影院连续放映8个月、场场满座的盛况,国内获奖无数外,也拿下当年柏林影展卡里加利电影奖。

片中主角、前日本兵奥崎谦三在1941年被派驻新几内亚战场,历经残忍、孤独而倖存的他,回到日本后展开一连串激进行动,例如在新年朝拜仪式上朝著天皇射小钢珠、追究天皇战争责任,并在探访遗族的过程中,使同袍揭露了战时人吃人的真相。日本评论家佐藤真曾形容此片:「奥崎过人的精力与暴力,给安乐痴呆的日本虚伪社会带来重重一击的衝击力。」

拍摄过程中,时年60岁、事实上靠经营电器舖过得辛苦的奥崎谦三,将日常生活中的疲弱转换成镜头前演出的活力,产生了更多狂暴、脱离常轨的举动,不仅在拜访军官时大打出手,甚至向原一男提出製造车祸、「拍摄我杀死前中队长的场面」,并开始指导原一男拍摄,企图掌握全局。双方时常一面吵架、一面拍下去。

虽然当时原一男断然拒绝,却仍不断反思自己「无法拍摄杀人画面」的理由,以及手中的摄影机,如何让奥崎谦三博命演出,最终使他犯下携枪杀人的罪行。

持著摄影机的、弱小的我

今年5月,TIDF特别放映了这部30週年的纪录片,策展人林木材解释,两人之间角力,演绎了原一男所谓的「纪录片格斗说」:「指拍摄者和被摄者是一种搏斗的关係,这和小川绅介所强调的和谐(纪录片是由拍摄者与被摄者共同创造的世界),是不同的主张。我认为他的这种主张,可以带给台湾观众,对纪录片一些新的思考和想法,刺激和启发。」

林木材认为,相较于台湾多数纪录片不太冒险、害怕未知,原一男早期作品勇于挑战危险与争议,并且逼出被摄者珍贵却被忽略的真实想法跟情感,是他一直很想将原一男这个「重量级怪咖」介绍给台湾观众的原因。

从第一部纪录片《再见CP》拍摄脑性麻痺家庭,让身为「健全者」的观众,面向残障者真实生活,原一男便採取直接、近乎暴力挑衅的方式。他不仅劝诱拍摄,镜头还呈现主角横田弘与妻子间因拍摄所生的冲突、扭打,最后一幕更让横田弘在公路上全裸,毫不遮掩地展露其扭曲、「不正常」的肢体,横田弘绝望的自白,道出残疾者与健全者间不平等的关係。

于1994年完成、拍摄左派作家井上光晴死前最后时光及探讨其虚实人生的《全身小说家》,也同样贯彻他心中与被摄者「一决胜负」的製作方法,更被认为是原一男在艺术成就上最突出的作品。

原一男在〈记录井上光晴,我的方法〉一文中写下:「透过这些被拍摄者与拍摄者间的关係,似乎在试探自己内在的怯弱部分有多少能力去与对手的动力抗衡。这种动力的持有方法,并不是一开始就会意识它的存在,这是缘于我们生长的70年代的一种法则,因此我才会坚持用这种方法,那种场合如摄影机能充分的加以记录,观者也会被你捲入旋涡之中。」

寻找比自己强悍的对象进行拍摄,与之较劲,是原一男一贯的取材方法。无论是脑麻的横田弘、前妻武田美由纪,或是「神军」奥崎谦三、井上光晴,都是他心目中的「强人」,能够推动时代改变、对制度提出挑战。他认为,这些人因为有著「我想要变强对抗这个社会」的信念,并不像普通人,畏惧在镜头前展现弱点,暴露自身的不足,他们越是千疮百孔,越表现了力量和强韧,也是这样,电影才显得有趣。

也因此,在名为「拍摄纪录片」的格斗场上,原一男也不再是那个只要被捏著鼻子就会死亡、弱小的自己。「其实我自己本身是一个非常懦弱、胆怯的人,所以我要找一个比我强而且很有个性,能完成我想在现实生活中无法完成某些事情的人,希望透过他协助我完成这个心愿,」原一男曾说。

拍电影的人,要把这个「恨」拍出来

1989年,日本昭和天皇去世,进入平成时代。90年代日本泡沫经济破裂,国家陷入被外媒称为「失落的20年」、史上最大最长的经济不景气中。

「前4部作品拍摄的人物,都是在昭和时代出生、活在昭和时代的人。进入平成时代,社会氛围越来越压抑,时代氛围变了,要找到像奥崎谦三或武田美由纪那样,可以很张狂、自由去对抗权力的人,其实已经没有了,」原一男说。结束《全身小说家》拍摄后的10多年间,他再也找不到心目中的「强人」,几乎一度得放弃拍摄纪录片。

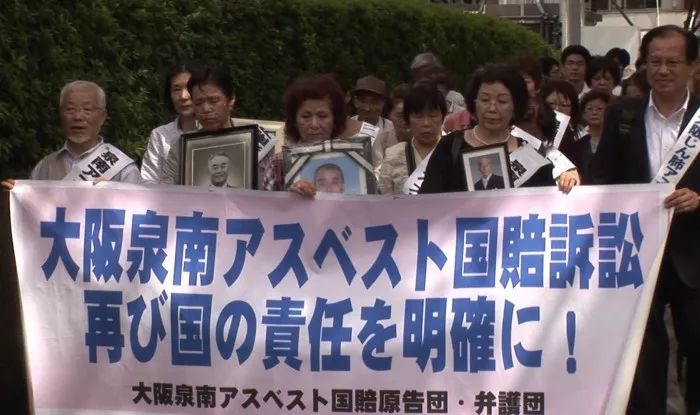

2007年,原一男因缘际会接下大坂电视台的计画,开始拍摄日本大坂泉南石绵村的受害者们,以及其公害诉讼过程。「但普通人是不有趣的。」原一男一面拍摄这群「普通人」,一面抱著不安的心情记录了8年,最终受害者们赢得诉讼,讨回「国家怠于管理石绵」的公道。

「石绵虽然是可憎的恶魔,但对泉南而言,却不尽然如此。」这是《日本国VS泉南石绵村》影片开头,身为诉讼团共同代表之一山田哲也在一场揭碑记者会的发言。山田哲也的父亲自18岁开始在泉南地区的石绵工厂工作,却因为长年暴露于石绵粉尘,得到恶性间皮瘤过世,死前煎熬痛苦。

山田哲也及这些泉南石绵的受害者们,多抱持著「认命比愤怒更为强烈」的心情。日本战后,蓬勃的石绵产业给了无数贫穷的人机会,得以生存,即使他们最终因石绵重病甚至死亡,却难以「憎恨」这个恶魔。